UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA INNOVADORA EN

LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE NIVEL PRIMARIO: LA TEMPORALIDAD EN LA ENSEÑANZA

DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Lucrecia Milagros Alvarez[5]*

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

Recibido: 2/08/2019 Aceptado: 25/02/2020

Resumen

Este artículo se enmarca en el

Proyecto CAI+D 2016: Prácticas

de enseñanza innovadoras en Geografía e Historia que promueven el pensamiento crítico

(Universidad Nacional de Litoral). En el marco de la investigación,

los miembros del equipo nos encontramos identificando prácticas innovadoras realizadas en los distintos niveles y modalidades del

sistema educativo.

En este caso,

presentamos una experiencia que consideramos novedosa, llevada a cabo en el

marco del taller de Problemática de las Ciencias Sociales, correspondiente al

primer año de los Profesorados de Nivel Primario de la provincia de Santa Fe

(Argentina).

En este escrito se

analizan dos trabajos prácticos realizados por los futuros docentes:

El Trabajo práctico Nº 1, que consistió en la elaboración de una planificación para la

enseñanza de las Ciencias Sociales en el nivel primario, sobre los temas

enseñados durante el taller.

Y el Trabajo práctico Nº 2, en el que debían incorporar en la planificación

antes mencionada, el concepto estructurante de tiempo histórico, a partir de la

elaboración de una actividad y el diseño de los recursos/materiales para sus futuros estudiantes.

Consideramos, que la

divulgación de estas experiencias realizadas en el nivel superior, promueven la

formación profesional de los docentes actuales y futuros, y la reflexión sobre

la propia práctica de enseñanza de la profesora dictante del taller.

Palabras clave: Innovación – Tiempo

histórico – Enseñanza – Ciencias sociales – Nivel primario.

Abstract

This article is part of the CAI+D

2016 Project: Innovative teaching practices in Geography and History that

promote critical thinking (National University of Litoral). Within the framework of

the research, the team members are identifying innovative practices carried out

at the different levels and modalities of the education system.

In

this case, we present an experience that we consider novel, carried out within

the framework of the Social Science Problems workshop, corresponding to the

first year of the Primary Level Teachers of the province of Santa Fe

(Argentina). This paper analyzes two practical works carried out by future

teachers:

Practical Work No. 1, which consisted in the elaboration of a planning for the teaching of Social Sciences at the primary level, on the subjects taught during the workshop, and Practical Work Nº 2, in which they had to incorporate in the aforementioned planning, the structuring concept of historical time, from the elaboration of an activity and the design of the resources / materials for their future students.

We

believe that the dissemination of these experiences carried out at the higher

level, promote the professional training of current and future teachers, and

reflection on the teaching practice of the workshop teacher.

Keywords: Innovation – Historical time –

Teaching – Social sciences – Primary level.

Introducción

Este

artículo se enmarca en el Proyecto CAI+D 2016: “Prácticas de enseñanza innovadoras en Geografía e Historia

que promueven el pensamiento crítico[6]”. La metodología empleada

es cualitativa y se inscribe en la tradición interpretativa y crítica.

En esta instancia del

proyecto de investigación, los profesores-investigadores, nos encontramos

identificando prácticas innovadoras que

promuevan el pensamiento crítico en los alumnos, en los distintos niveles del

sistema educativo en los que trabajamos.

En este caso, presentamos una experiencia que consideramos novedosa,

realizada en el marco del taller de Problemática de las Ciencias Sociales,

correspondiente al primer año de los Profesorados de Nivel Primario de la

provincia de Santa Fe (Argentina).

Se describen y

analizan los trabajos prácticos realizados por los futuros docentes relacionados

con:

A) la elaboración de una

planificación para la enseñanza de las Ciencias Sociales en el nivel primario sobre

los temas enseñados durante el taller[7],

en la que debían incluir: el tema y el problema a enseñar, los

objetivos, la fundamentación disciplinar y didáctica, la descripción

metodológica de la propuesta y la secuenciación de clases, las

actividades/materiales para sus futuros estudiantes y las posibles formas de

evaluación (Trabajo práctico Nº 1, grupal escrito).

B) la incorporación en la planificación antes mencionada, del concepto

estructurante de tiempo histórico[8],

a partir de la elaboración de una actividad y el diseño de los

recursos/materiales para sus

estudiantes (Trabajo práctico Nº 2, individual escrito).

Consideramos que la divulgación de estas experiencias realizadas en el

nivel superior, promueven la formación profesional de los docentes en formación

y en ejercicio, alentando la relación que desearíamos exista más profundamente,

entre la enseñanza de las Ciencias Sociales, la investigación en Didáctica de

las Ciencias Sociales y la formación docente (Imbernón, 2002; Latorre 2003).

El taller de

Problemática de las Ciencias Sociales en el diseño curricular, en el contexto

institucional y en el espacio del aula

En

el diseño curricular jurisdiccional de la provincia de Santa Fe, que

corresponde al Profesorado de Educación Primaria (Res. 528/09), este taller es

del campo de la formación específica y del sub-campo de aproximación a las problemáticas

del conocimiento. Se dicta para los alumnos de primer año durante el segundo

cuatrimestre del año académico.

El mismo, se propone

iniciar a los estudiantes en los siguientes ejes[9]:

-Especificidad de las miradas y

producciones de las diversas disciplinas del campo de las Ciencias Sociales;

-La Historia y la Geografía como disciplinas

científicas y escolares;

-Conceptos estructurantes de las

Ciencias Sociales: tiempo, espacio, rupturas y permanencias, estructura,

proceso, causalidad y multicausalidad, actores y relaciones sociales;

-Nuevos enfoques científicos en la

Historia y la Geografía a partir de la segunda mitad del siglo XX: historia

social y de la vida cotidiana; geografía de la percepción y crítica. Aportes conceptuales

a la enseñanza;

-Metodologías: estudios de caso, los trabajos por proyectos, la resolución de problemas,

la investigación–acción.

Junto con el

currículum prescripto, al interior de la institución formadora en dónde se

realizó esta experiencia, existía un consenso entre los docentes dictantes del

taller en las cinco divisiones de primer año, en enseñar contenidos históricos

desde el peronismo hasta la actualidad (1943/1946 - presente), con el objetivo

de que el taller, fuera una continuidad de las temáticas/problemáticas

abordadas en el primer cuatrimestre del año académico, en la materia Historia

argentina y latinoamericana en la que se incluyen temáticas que temporalmente

se enmarcan entre 1850 - 1955.

Como docente

reemplazante de larga duración a cargo del taller, tomé la decisión

metodológica de profundizar las sugerencias del diseño curricular con el objetivo

de realizar una primera aproximación al campo de las ciencias sociales y sus

problemáticas. Con este propósito, abordé los siguientes ejes con los futuros

profesores:

*Las Ciencias

Sociales y su enseñanza, reflexión sobre algunas problemáticas sociales

actuales (Siede, 2010);

*El contexto sociohistórico de surgimiento de las Ciencias

Sociales: la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución

industrial y el capitalismo (Canales, Estrada y Luna, 2006);

*Las diferentes ciencias sociales y su objeto de estudio: Sociología-Economía-

Antropología- Historia- Geografía- Derecho- Psicología (Xiqui,

2016),

*Investigaciones en

Ciencias Sociales. Las Ciencias Sociales en la escuela:

a) análisis de

propuestas de enseñanza para el nivel primario (Alvarez,

Andelique y Coudannes, 2016; Jara y Funes (comp.) 2016; Siede, 2010);

b) El sentido común,

la Historia y la Geografía como disciplina escolar (Romero, 2004);

*Conceptos

estructurantes de las Ciencias Sociales: el tiempo histórico y las categorías

temporales (Benejam, 1999; Pagés 1989; 1997a; Pagés y Santisteban 2010); el

espacio geográfico y las categorías espaciales (Benejam, 2013; Zenobi, 2016);

*La enseñanza a

partir del planteo de problemas sociales relevantes (Santisteban; González

Monfort; Pagès y Oller, 2013).

Consideramos que esta experiencia áulica

que presentamos, es innovadora porque definimos al concepto de innovación en el

marco de la investigación en curso, como la incorporación de algo nuevo a una realidad existente, o el

surgimiento de algo nuevo al interior de esa realidad, y su resultado

(Lipsman, 2009). En este sentido, lo novedoso estuvo dado por:

1) la

metodología utilizada en el transcurso de las clases que combinó: la

explicación de la bibliografía obligatoria con la realización de trabajos grupales/individuales,

escritos/orales que los futuros profesores fueron elaborando de manera

continuada y progresiva, tomando como base el trabajo práctico Nº 1;

2) el

diseño de una primera planificación para la enseñanza en el nivel primario en

el que se desempeñarán los estudiantes del profesorado en el futuro, que

implicó la fundamentación de la misma, junto con el diseño de actividades y

materiales/recursos para sus estudiantes en una primera instancia en relación

con el tema/problema elegido; y luego, incorporando en ellos explícitamente el

tiempo histórico. Consideramos que la realización de estos trabajos les posibilitó

pensarse como docentes desde el primer año de su trayecto formativo (Sanjurjo, 2005);

3) la

introducción en el espacio del aula de nivel superior de problemáticas sociales

y educativas históricas y actuales, que los futuros profesores eligieron para

enseñar, con las cuáles se vieron implicados política y éticamente;

4) la

selección de los temas/problemas a enseñar en el marco del taller en consonancia

con el diseño curricular e incorporando a las Ciencias sociales como disciplinas

científicas y enseñadas, fue novedosa

porque se introdujo en la práctica de la enseñanza (Edelstein, 2007; Edelstein

y Coria, 1999), un cambio metodológico, didáctico y disciplinar;

5) la diversidad de trabajos prácticos realizados

diversos y el análisis que aquí presentamos implica también, una reflexión

sobre la propia práctica de enseñanza por parte de la docente a cargo del taller.

Innovación y temporalidad

en la enseñanza de las Ciencias Sociales

Para ampliar la

conceptualización de lo que definimos como innovación, tomamos las palabras de Campilia (2017), que analiza la potencialidad de las

experiencias innovadoras en el aula de nivel secundario, que consideramos también

aplicable al nivel superior:

La búsqueda de estrategias alternativas para la

enseñanza tiene la potencialidad de modificar tanto el modelo escolar como la

organización institucional. Así, es deseable que, sobre la base de la propuesta

pedagógica y de organización escolar, una nueva cartografía de la enseñanza

pueda plasmarse progresivamente en cada escuela en función del contexto y que

comiencen a instalarse nuevas formas de enseñanza (Campilia, 2017, p.14)

Por su parte, Jara y Boixader (2014) argumentan que

deberían realizarse algunas de las siguientes actividades a fin de llevar a

cabo prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras: realizar

actividades de investigación compartida con el alumnado, aprender a formular

hipótesis, preguntas, problemas; invitar al alumnado a proponer preguntas e

impulsar procesos metodológicos que tengan entre sus características

principales el uso del diálogo, la conversación, la participación, el consenso

(o el disenso) como debates o foros, entre otros.

En relación al tiempo histórico, desde el marco teórico[10]5 de la Didáctica de las Ciencias Sociales y la Historia, lo definimos

como:

·

concepto estructurante de la disciplina

(Benejam, 1999)

·

metaconcepto polisémico (Pagès 1989;

Pagès y Santisteban, 1999, 2008 y 2011)

·

metacategoría (Pagès 1997a; Pagès y

Santisteban, 2011)

·

construcción social (Pagès y

Santisteban, 1999; Santisteban 2007; Pagès 2014)

·

construcción cultural (Pagès 1997a)

Pagès (1989; 1997a), diseña una estructura conceptual para la

enseñanza del tiempo histórico y las categorías temporales, dado que una de las

tensiones que atraviesan la escolaridad obligatoria, es que la temporalidad

individual y social se construye por fuera de la escuela y además, no es un

contenido central en los currículum de Historia y de Ciencias Sociales.

En este sentido, para

Santisteban (2014), las categorías temporales fundamentales a ser enseñadas en

la escuela deberían ser el cambio y la continuidad, y la relación entre el

pasado, el presente y el futuro.

Teniendo en cuenta

las consideraciones precedentes, es fundamental que los futuros profesores de

enseñanza primaria, durante su formación, diseñen propuestas de enseñanza en

las que incluyan explícitamente el tratamiento de la temporalidad y elaboren

materiales/recursos para tal fin.

Los

trabajos de los futuros profesores de nivel primario

A continuación presentamos la tabla I que sintetiza los trabajos prácticos

realizados por los estudiantes. En esta oportunidad, seleccionamos para el

análisis del trabajo práctico Nº 1 el tema/problema elegido para enseñar en el

nivel primario, junto con las actividades y los recursos/materiales preparados

para sus futuros estudiantes.

En la Tabla II incluimos los aportes individuales del trabajo práctico Nº

2, las actividades y los recursos/materiales a partir de los cuáles

incorporaron específicamente el tratamiento de la temporalidad.

Tabla I:

|

Planificación para la enseñanza de las Ciencias Sociales en el nivel

primario |

|

|

Tema/problema TP Nº

1 (grupal) |

Actividades y los recursos/materiales |

|

GRUPO 1 La historia

como ciencia social ¿Qué es la historia como ciencia social? 3º grado |

Clase 1:

Buscar información sobre qué es la Historia como ciencia social y sobre su

objeto de estudio. a)

Máquina del

tiempo, actividad de imaginación para pensar a qué tiempo histórico viajarían

los niños. b)

Traer para

la próxima clase imágenes de la época a la que los estudiantes eligieron viajar

(búsqueda de las mismas en su casa). Clase 2: A

partir de los aportes de los alumnos y de las imágenes, se armará entre todos

una línea de tiempo en el pizarrón, en la que se incluyan las épocas seleccionadas

por los estudiantes ordenadas cronológicamente |

|

GRUPO 2 La historia

como disciplina científica y sus fuentes. Diversas

fuentes que utiliza el historiador para investigar la última dictadura

militar en Argentina (1976-1983): publicidades, música, moda, deportes 7º grado |

Clase 1:

Video de “Zamba en la Casa Rosada” como introducción al tema de la última

dictadura militar en nuestro país. Debate. a)

Realización

de una pequeña investigación a partir de fuentes primarias y secundarias

sobre: publicidades de la época; deporte y dictadura; la moda y la censura;

música. b)

Trabajo en

el aula con preguntas guías elaboradas por el/la docente, letras de

canciones, imágenes, link de videos de YouTube y de publicidades de la época,

noticias periodísticas, para luego ampliar la búsqueda de información de los

niños en su casa, según el tema elegido. Clase 2: Confección

de afiches y exposición oral de los niños de la información recabada en

relación al tema investigado |

|

GRUPO 3 El derecho

como disciplina científica. Los derechos de los niños en el marco de la Educación

Sexual Integral (ESI) 7º grado |

Clase 1: En

forma individual y anónima realizar una narración sobre situaciones escolares

o familiares que hayan vivido en las que los niños han sentido que no podían

hacer lo que les gusta. a)

Trabajo con

imágenes de la vida cotidiana, y realización de preguntas orales por parte de

la docente en relación con ellas: ¿Qué está

bien?, ¿qué está mal?, ¿qué derechos no se cumplen en cada caso?, ¿por qué? Puesta

en común y reflexión compartida entre docente - estudiantes |

|

GRUPO 4 ¿De qué

manera la biografía de Juana Azurduy puede colaborar con la comprensión de

las disciplinas: Historia, Geografía, Ciencias Políticas y

Sociología? 5º grado |

Clase 1:

Propuesta de investigación sobre una persona anciana de la familia o del

barrio. Recabar información acerca de la persona que el estudiante elija a

partir de fotos antiguas, partida de nacimiento, diarios de la época, cuadernos

de la escuela, entre otros. a)

Redactar a

partir de las fuentes primarias y secundarias encontradas en una “libreta de

detective” ¿qué se dice de él/ella? Clase 2: a)

Trabajo en

el aula con el video “La asombrosa excursión de Zamba con Juana Azurduy” (YouTube)

como introducción de la problemática desde la Historia. b)

Ubicación en

un mapa político actual de Bolivia del lugar de nacimiento, de las

principales batallas en las que participó, y del fallecimiento de Juana (Geografía) c)

Conformación

social del ejército del Alto Perú (Sociología) d)

Análisis de

las relaciones complejas entre el Virreinato del Río de la Plata y los

realistas durante las guerras por la Independencia (Ciencias Políticas) |

Tabla II

|

Tema/problema TP Nº 1 (grupal) |

TP Nº 2 Tiempo histórico (individual) |

|

GRUPO 1 La historia

como ciencia social ¿Qué es la historia como ciencia social? 3° grado |

El grupo ya había incorporado el

trabajo sobre la temporalidad a partir de la máquina del tiempo. Cada futura

profesora, decidió elaborar materiales/recursos sobre temas históricos

específicos como por ejemplo: E1: A partir de la pregunta: ¿Qué

sabemos de la Casa Histórica de Tucumán?, la docente propone a los

estudiantes trabajar su historia, en el marco del proceso de Independencia de

nuestro país |

|

GRUPO 2 La historia

como disciplina científica y sus fuentes. Diversas

fuentes que utiliza el historiador para investigar la última dictadura

militar en Argentina (1976-1983): publicidades, música, moda, deportes 7° grado |

EI: Pasado y presente: memoria,

identidad y democracia. Historia de Abuelas de Plaza de Mayo. Derecho a la

identidad. Trabajo con artículos periodísticos sobre la restitución de la

nieta 125. En papeles de colores con forma de pañuelos, escribir dos palabras

que se relacionen con la democracia y la identidad EII: Armado de un folleto educativo

sobre la dictadura. Incluir en su diseño: años, conceptos, delitos de lesa

humanidad, Madres de Plaza de Mayo, situación de los artistas y los músicos,

mundial del ´78. Diseñar un dibujo y frases significativas como “El horror de

la última dictadura militar” EIII: Línea histórica sobre el

denominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Realización de preguntas que

hacen referencia a los ejes del trabajo práctico Nº 1: ¿Por qué eran

perseguidos los intelectuales, actores y músicos? EIV: Tabla y gráfico sobre las

profesiones de los desaparecidos en la última dictadura. Cuestionario con

preguntas elaboradas por la docente: ¿A qué se dedicaban las personas que

desaparecieron en mayor número? |

|

GRUPO 3 El derecho como

disciplina científica. Los derechos de los niños en el marco de la ESI 7° grado |

E1: Completar una línea temporal “Un

recorrido por la Educación Sexual Integral” 1950-2017 (indicar quién

gobernaba en ese momento en Argentina, los años y las Leyes nacionales sancionadas) E2: Unir con flechas en una línea

temporal “Educación sexual integral en Argentina 2006-2016”, los años con la

sanción de las Leyes relacionadas con ESI: ejemplo Ley de matrimonio

igualitario E3: Trabajo con la Ley de identidad de

género, art. 12. Crear un nuevo DNI y escribir una historia de vida, ¿por qué

decidiste cambiarte el género?, ¿por qué no lo hiciste?, ¿conocés algún caso

del lugar en dónde vivís? Ubicar en una línea temporal los diferentes

modelos de DNI y las leyes nacionales relacionadas con la ESI, en Argentina

entre 1906-2012 |

|

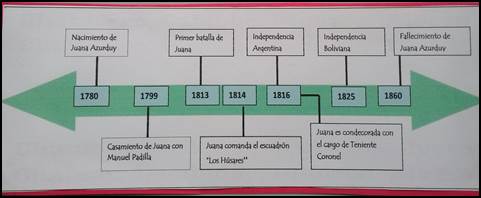

GRUPO 4 ¿De qué

manera la biografía de Juana Azurduy puede colaborar con la comprensión de

las disciplinas: Historia, Geografía, Ciencias Políticas y

Sociología? 5° grado |

EI: Realización de una línea temporal

entre 1806-1820 en la que se destaquen los años y acontecimientos ocurridos

en el Virreinato del Río de la Plata en relación a la Revolución de Mayo y a

la Independencia. EII: Se les dará a los estudiantes de

nivel primario datos desordenados temporalmente en relación con la vida de

Juana Azurduy. La actividad consistirá en la realización de una línea

temporal en la que incluyan: nacimiento, batallas importantes, muerte EIII: A partir de la lectura del cuento

Juana Azurduy (colección antiprincesas), y de la canción homónima de Mercedes

Sosa, el futuro docente propone a los estudiantes el trabajo en grupo (4

personas). Luego de la lectura del cuento y de

escuchar la canción en clase, deberán representar corporalmente a partir de

las siguientes preguntas: ¿Quién fue Juana?, ¿Cómo describe Juana al pueblo?,

¿Por qué decide pelear junto a su esposo, Manuel Padilla? Luego de las representaciones se

explicará el proceso histórico en el que Juana participó. A partir de un

debate y de preguntas realizadas por el docente, también se relacionará con

el presente, por ejemplo: ¿Cómo se toma la figura de la mujer en los tiempos

pasados y en la actualidad? EIV: A partir de recuperar la

biografía de Juana Azurduy, se les solicitará a los alumnos que traigan a la clase

imágenes de mujeres de su familia, o que conozcan, trabajando. Se fomentará un debate a partir de

problemáticas actuales relacionadas con la vigencia de los estereotipos de

género, en el pasado y en el presente |

A

continuación incluimos en detalle algunos materiales/recursos elaborados por

los futuros profesores de primario, para la enseñanza del tiempo histórico,

dado que consideramos que sus producciones han sobrepasado ampliamente las

expectativas de la docente a cargo del taller, y de ellos mismos, en el marco

de su proceso formativo:

*Trabajo práctico N° 1, grupo 1:

*Trabajo práctico N° 2, grupo 2, EI:

*Trabajo práctico N° 2,

grupo 2, EIII:

Trabajo práctico N° 2,

grupo 3, E3:

*Trabajo práctico N° 2,

grupo 2, EII:

Conclusiones

Luego

de la descripción y el análisis de los trabajos prácticos realizados por los

futuros profesores de nivel primario en su primer año de formación,

consideramos que la experiencia de enseñanza y de aprendizaje realizada en el

marco del taller de Problemática de las Ciencias Sociales ha sido innovadora en

todos los sentidos expresados a lo largo de este artículo.

En relación con la

temporalidad, es de destacar que en los materiales/recursos múltiples y

variados diseñados por los estudiantes de profesor, están presentes las

categorías temporales de cambios y continuidades, y las relaciones pasado -

presente.

Los estudiantes de

nivel superior elaboraron/utilizaron: preguntas, artículos periodísticos de

actualidad, diseño de folleto, tablas y gráficos, líneas y mapas temporales,

cuentos y canciones, videos e imágenes, para incluir en las actividades para sus

futuros alumnos la enseñanza del tiempo histórico.

En el marco de la

realización de una primera experiencia de planificación y de diseño de

materiales/recursos como docentes, consideramos que la resolución de los

trabajos prácticos ha sido superadora tanto para los estudiantes, como para la

docente a cargo del taller.

Como expresábamos al

inicio de este artículo, es de vital importancia la escritura y divulgación de

estas experiencias innovadoras en todos los niveles y modalidades del sistema

educativo, dado que apuntalan la formación del profesorado y la relación entre

teoría y práctica, al convertirse el aula en laboratorio privilegiado para continuar

reflexionando sobre las prácticas de enseñanza y simultáneamente, como fuente

para la investigación educativa.

Referencias bibliográficas

Alvarez, L. (2017). La

enseñanza de las categorías temporales en relación con la Historia Reciente.

Análisis de prácticas de enseñanza de estudiantes avanzados de la carrera de

Profesorado de Historia, FHUC-UNL. (Tesis de Maestría en Didácticas

Específicas). Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Recuperado de: http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8080/tesis/handle/11185/931

Alvarez, L.; Andelique,

M. y Coudannes M. (2016). Pensando

con humor cosas terriblemente serias: los olvidados en la historia de la

independencia, en M. A., Jara y C., Cerdá (comp.). La enseñanza de la Historia ante los

desafíos del Bicentenario de la Independencia. Córdoba: Pueblo de la Toma

Editorial, UNC, pp. 92-102.

Benejam, P. (1999). La

oportunidad de identificar conceptos clave que guíen la propuesta curricular de

ciencias sociales. En: Revista ÍBER

Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia Nº 21, pp. 13-22.

Benejam,

P. (2013). El espacio geográfico. Ponencia presentada en las X Jornades

Internacionals de Recerca. En: Didàctica de les

Cienciès Socials, febrero, GREDICS-UAB, pp. 5-8.

Campilia,

M. (2017). El lugar de las ciencias sociales en la enseñanza secundaria, en L. Valdemarca (coord.) Innovación

educativa en la clase de historia y otras ciencias sociales. Tomo 2

Neoliberalismo y exclusiones. Trabajo, desigualdades de género y resistencias.

Córdoba: UNC Editorial, pp. 11-19.

Canales,

S.; Estrada, B. y Luna, S. (2006). Introducción

a las ciencias sociales. México: Santillana.

Edelstein,

G. (2007). Formar y formarse en la

enseñanza. Buenos Aires: Paidós.

Edelstein,

G. y Coria, A. (1999). Imágenes e

imaginación. Iniciación a la docencia. Buenos Aires: Kapeluzs.

Imbernón,

F. (2002). La investigación educativa

como herramienta de formación del profesorado. Barcelona: Editorial Graó.

Jara, M. y Boixader, A. (2014). El currículo y la

innovación en la enseñanza de las Ciencias Sociales, de la Geografía, de la

Historia y de la educación para la ciudadanía: En: J. Pagès y A. Santisteban, Una mirada al pasado y un proyecto de

futuro. Investigación e innovación en didáctica de las ciencias sociales, Vol. 1.Barcelona: AUPDCS, pp. 53-78.

Jara,

M. y Funes, G. (comp.) (2016). Didáctica

de las Ciencias Sociales en la Formación del Profesorado. Perspectivas y

enfoques actuales. Cipoletti: UNCO.

Latorre,

A. (2003). La investigación-acción.

Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó.

Lipsman, M. (2009). La innovación educativa, una aproximación

conceptual. Recuperado

de: http://www.ffyb.uba.ar/area-pedagogica-202/ampliacion-de-contenido-area-pedagogica/la-innovacion-educativa-una-aproximacion-conceptual?es

Pagès,

J. (1989). Aproximación a un currículum sobre el tiempo histórico. En: Rodríguez

J. (ed.): Enseñar historia. Nuevas

propuestas. Barcelona: Laia/Cuadernos de Pedagogía.

Pagès,

J. (1997a). El tiempo histórico. En: Benejam P. y Pagés J. (coord.) Enseñar y aprender Ciencias Sociales,

Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona: Horsori,

ICE-Universidad de Barcelona.

Pagès,

J. (2014). Conciencia y tiempo histórico. Revista

Perspectiva Escolar –Monografías. En:

Enseñanza de las Ciencias Sociales, Nº 1, pp. 35-40.

Pagès,

J. y Santisteban, A. (1999). La enseñanza del tiempo histórico: Una propuesta

para superar viejos problemas. En: Pagès J. y Santisteban A., Un currículum de Ciencias Sociales para el

siglo XXI. Qué contenidos y para qué (pp. 187-207). Sevilla: Díada.

Pagès,

J. y Santisteban, A. (2008). Cambios y continuidades: aprender la temporalidad histórica.

En Jara, M. A. (coord.). Enseñanza de la

Historia. Debates y Propuestas. Neuquén: EDUCO - Editorial de la

Universidad Nacional del Comahue.

Pagés, J. y Santisteban, A. (2010). La

enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en la educación primaria. En: Cad. CEDES Campinas, vol. 30, nº 82, pp.

281-309.

Pagès, J. y Santisteban, A. (2011).

Enseñar y aprender el tiempo histórico. En A. Santisteban. y J. Pagés, Didáctica del Conocimiento del Medio Social

y Cultural en la Educación Primaria. Ciencias Sociales para comprender, pensar

y actuar (pp. 229-247). España: Síntesis.

Romero, L. A. (coord.) (2004). La

Argentina en la escuela. La idea de Nación en los textos escolares. Buenos

Aires: Siglo XXI.

Sanjurjo,

L. (2005). La formación práctica de los

docentes. Reflexión y acción en el aula. Rosario: Homo Sapiens.

Santisteban,

A. (2007). Una investigación sobre cómo se aprende a enseñar el tiempo

histórico. En: Enseñanza de las Ciencias

Sociales, Nº 6, pp. 19-29.

Santisteban,

A. (2014). Tiempo al tiempo en la escuela: una mirada transversal. En: Revista Perspectiva Escolar –Monografías.

Enseñanza de las Ciencias Sociales, Nº 1, pp. 43-48.

Santisteban,

A., González Monfort, N., Pagès, J. y Oller, M. (2013). La introducción de

temas controvertidos en el currículo de ciencias sociales: investigación e

innovación en la práctica. Ponencia presentada en el V Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el

ámbito Iberoamericano. Historia e identidades culturales. Barcelona.

Siede,

I. (coord.) (2010). Ciencias Sociales en

la escuela. Criterios y propuestas para la enseñanza. Buenos Aires: Aique.

Zenobi,

V. (2016). Una geografía para comprender y explicar el mundo actual. En Revista: Quehacer educativo N° 137. Junio. Revista de la Federación Uruguaya del Magisterio.

Montevideo. ISSN 1510-0367, pp. 12-17.

Xiqui,

J. (2016). Introducción a las ciencias

sociales. México: Secretaría de Educación pública.